[단편] 벨레로폰의 비극 - 4

[단편] 벨레로폰의 비극 - 4

백!

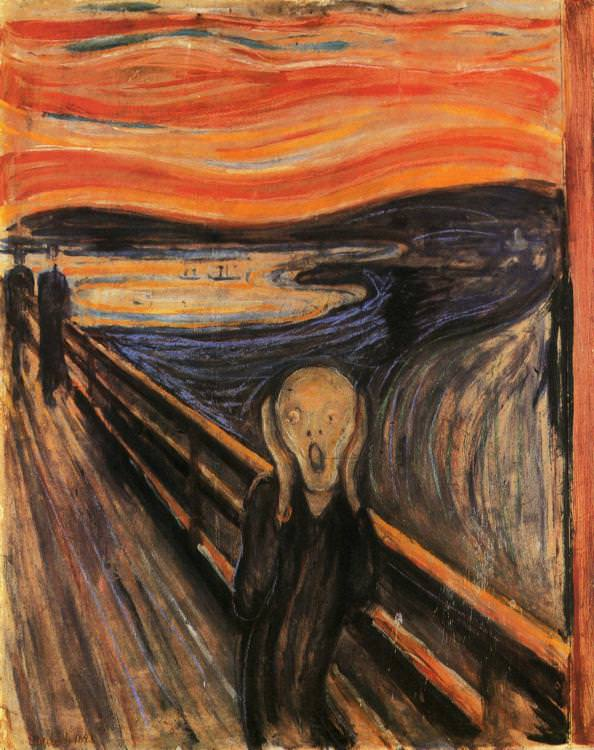

두 눈을 질끈 감았다. 무언가 요란한 소리와 함께 천둥이 치고 침대가 공중부양하면서 땅에 혼돈이 생길 것 같은 강렬한 기대감이 나를 사로잡았기 때문이다.

하지만 목각부엉이는 여전히 커다란 두 눈을 크게 치켜세우고 있을 뿐이지 아무런 일도 일어나지 않았다. 역시나 나무도령이니 뭐니 하며 목각부엉이에 관련된 신비한 능력 따위는 여행객을 상대로 사기를 치는 사기꾼의 농락일 뿐이었고 어릴 때부터 줄곧 들어왔던 신화나 전설들은 모조리 허망한 구라에 불과할 뿐이라는 생각이 들었다. 나는 홧김에 목각부엉이를 발로 걷어차 버렸다. 녀석은 한 바퀴 위태로운 자세로 빙글빙글 돌더니 오뚝이처럼 다시 제자리를 잡았다. 나는 녀석을 내일쯤 고물상에 팔아버려야겠다는 생각을 하며 드러누워 잠을 청했다.

그런데 내가 잊어먹은 것이 있었다. 주인이 말했듯이 시공간을 뛰어넘는 소원은 유일하게 무의식의 통로에 접근할 수 있는 꿈을 통해서만 느낄 수 있다는 것이었다. 꿈에서 내 방과 한 치의 오차도 없는 공간에서 물컹하면서도 따스한 감촉을 느꼈다.

그것은 분명 아내의 느낌이었다.

나는 놀라서 자리에서 벌떡 일어나 주위를 둘러보았다.

실오라기만 걸친 처자 일곱 명이 내 곁에 누워 새근새근 잠들어 있었다.

나는 꿈속에서 이렇게 생각했다. 이건 꿈일 거야, 꿈에 불과해, 꿈이고 말고, 귀신같은 건 절대 아니야. 세상에 실제로 귀신이 있으려고. 행여나 내가 몸을 움직이는 순간 내 옆에 바싹 붙어 잠들어 있는 여자들이 잠에서 깰지도 모른다는 생각에 나는 꼼짝달싹할 수 없었다. 내가 할 수 있는 유일한 선택은 그저 두 눈을 질끈 감고 물컹한 감촉들이 사라지기를 기다리는 것이었다. 그러나 내 피부를 타고 흐르는 물컹한 감촉은 밤이 새도록 사라지지 않았고 나는 두 눈을 감은 채 그날 새벽을 보냈다. 야릇한 감촉은 아침이 밝아오면서 사라졌다. 현실에서 눈을 떴을 땐, 주위엔 아무것도 없었다.

주위에 모든 것이 사라지고 다시 텅 빈 방의 고요가 찾아왔음에도 나는 침대 위에서 아무것도 하지 못하고 앉아있어야 했다. 어젯밤의 충격이 금고아가 되어 내 머리를 압박했기 때문이다. 나는 목각부엉이를 바라보았다. 녀석은 어제보다 한층 더 의기양양해 있었다. 내 마음속에 두려움이 일었다. 그것은 어젯밤 겪었던 이상야릇한 경험 때문이기도 했지만 동시에 또 사용해보고 싶다는 엄청난 유혹이기도 했다.

이번에는 명확한 소원을 가슴속에 새겨놓고 소원을 빌며 집중해야 했다. 어제처럼 희한한 욕망이 표출되지 않도록 마음을 가다듬고 시공간을 넘게 해달라고 간절히 바랐다. 세부적으로는 외국에서 열심히 공부하고 있을 사랑스런 딸과 헌신적으로 딸을 뒷바라지 하고 있는 내 아내를 머릿속에 그렸다. 그리고 숨을 백번 셌다.

어쩌면 백이라는 숫자를 훨씬 넘었을지도 모를 현실과 환상의 경계에서 나는 몽롱한 눈으로 목각부엉이의 뒤편에서 빛과 함께 나타나는 영상을 보았다. 무의식으로 접근하는 꿈의 통로를 통해 아내와 딸을 관통하는 집단무의식의 기류에 올라타는 것, 그리고 꿈을 꾸고 있음을 내가 자각하는 것, 이것이 노파가 말했던 시공간을 뛰어넘는 방법이었던 것이다. 생각했던 것보다는 밋밋했지만 내 무의식에 갇힌 방안에서 태평양 건너있는 딸아이의 무의식에 접근해 그아이의 무의식에 담긴 정보를 엿볼 수 있다는 것은 경이로운 일이었다.

예지는 외국 아이들 틈바구니에서 열심히 생활하고 있었다. 같은 동양계인 중국인 아이가 단짝인 듯싶었다. 나는 어느새 훌쩍 커버린 아이를 영상으로 지켜보면서 흐뭇한 미소를 짓지 않을 수 없었다. 아이는 청순하면서도 품격 있는 처녀로 성장해 가고 있었다. 나도 모르는 사이 내 눈가는 이미 촉촉해져 있었다. 나는 아이의 이름을 외치면서 사랑한다고 소리쳤다. 물론, 그러한 소리는 나의 무의식 안에서 머물겠지만.

한참을 딸아이의 모습에 몰입해 있는데 갑자기 영상이 학교에서 집으로 바뀌더니 성숙해 보이던 아이의 모습과는 다른 아이의 모습이 펼쳐졌다. 예지는 잔뜩 찡그린 표정을 짓고선 컴퍼스로 곰 인형을 마구 쑤셔대고 있었다. 나는 놀란 나머지 자리에 주저앉고 말았다. 다리에 힘이 풀려버린 것이다. 이제껏 내가 알던 아이의 모습이 아니었다. 잔인하고, 잔혹하면서, 인생의 기쁨을 잊어버린 추악한 모습이…….

나는 고개를 가로저으며 부엉이에게 소리를 질렀다.

‘돌려! 돌리라고! 이따위 거짓을 누가 믿을 줄 알고?’

녀석이 내 괴성에 겁을 처먹었는지 주변이 다시 고요해졌다. 나는 겨우 안도의 한숨을 내쉬었다. 그때였다. 내가 방

심한 틈을 노린 부엉이 새끼가 껄껄거리기 시작했다. 불길한 예감이 내 심장을 파고들었다. 곧이어 남자와 여자의 신음이 들려왔다. 포르노에서나 들을 수 있을법한 그 지저분한 소리가 혀를 내밀어 내 귀를 날름날름 핥기 시작했다. 나는 설마 머릿속에 떠오르는 장면이 아니기를 간절히 바라며 고개를 들었다.

결국, 나는 보아서는 안 될 장면을 보고야 말았다.

<계속>

꾸욱.들렸다가요