중앙은행(Central Bank) 논쟁 : 중앙은행은 정말로 무능해졌는가? (3)

안녕하세요, JOHN입니다.

중앙은행(Central Bank) 논쟁 : 중앙은행은 정말로 무능해졌는가? (2)에 이어서 필립스곡선이 평탄화된 추가적인 이유들을 논의해보겠습니다.

2) 세계화와 인플레이션 : Claudio Borio(2017)

BIS 수석 이코노미스트 Claudio Borio는 필립스곡선이 지속적으로 평탄화된 이유로 세계화를 제시한다. 그는 세계화가 인플레이션에 영향을 주는 것이 크다면 향후 필립스곡선의 부활이 실현되지 않을 수 있다고 하며, 그때 통화정책 전략은 수정될 필요가 있다고 한다.

1980년대 이후 세계화가 급속히 진전되면서 상품시장뿐 아니라 노동 및 자본시장이 적극적으로 개방되어 왔다. 특히 중국과 소비에트 블럭이 개방되면서 16억 명의 유효노동(Effective Labor)이 세계경제로 진입했다. 이로 인해 선진국의 세계 유효노동력 비중이 1995년 41%에서 2015년 18%로 크게 급감하게 된다. 시장의 확대는 기업과 노동자의 경쟁을 세계적 규모로 확대시키기 때문에, 임금 및 가격결정력이 약화된다. 즉, Wage-Price Spiral이 약화되는 것이다. Wage-Price Spiral은 임금과 물가가 서로를 자극하면서 상승하는 순환(임금이 오르면 물가가 오르고, 다시 물가가 오르면 임금이 오르는 순환작용)을 일컫는다. 그런데 세계화로 임금과 상품가격 결정력이 약해지면서 이 메커니즘이 약화되는 것이다.

(1) 세계화가 인플레이션에 미치는 두 가지 효과 : Symmetric Effect

하나는 대칭적 효과로서 국내 인플레이션이 국내 Slack(유휴생산자원)보다 글로벌 Slack에 더 민감해지는 것이다. 다른 하나는 비대칭적 효과로, 신흥국의 저비용 생산자 및 저임금 노동자들이 세계경제로 유입되면서 특히 선진국 인플레이션이 하방 압력을 받는 것이다.

먼저 대칭적(Symmetrical) 효과를 살펴보자. 아래 좌측 그림은 36개 선진국 및 신흥국의 인플레이션을 주요인 분석(PCA)한 결과, 모든 국가들의 인플레이션을 공행하게 만드는 글로벌 요인의 영향이 지속적으로 증가해왔음을 보여준다. 그리고 아래 우측 그림은 세계 단위노동비용(Unit Labor Cost) 변화가 국내 단위노동비용 변화를 설명하는 정도를 묘사하는데, 이 설명력이 추세적으로 증가해 온 것을 볼 때 국내 임금 및 물가에 영향을 주는 '글로벌 경로'가 분명히 존재하는 것으로 보인다.

이때 단위노동비용이란 한 단위 생산에 소요되는 임금비용을 뜻한다. 단위노동비용은 물가와 거의 비례적인 상관관계가 있기 때문에, ULC 변화는 물가변화로 이어진다. 그렇다면 세계화로 ULC가 감소하게 된다면, 물가도 감소할 것으로 예상할 수 있다.

- 대칭적 효과를 유발하는 유력한 요인이 바로 Global Value Chain(이하 GVC) 또는 수직적 분업화(Vertical Specialization)다. 이 개념에 대해 먼저 살펴보자. 어떤 제품을 생산하기 위해서는 연구개발부터 마케팅, 판매, 부품생산, 조립 등의 여러 생산과정이 필요하다. 그리고 이 분업화된 과정들을 거치면서 제품가치가 더 높아지기 때문에 흔히 가치사슬(Value Chain)이라 부른다. 그런데 세계화의 진전으로 이 모든 생산과정을 한 국가 내에서 수행하지 않고, 좀 더 비용우위가 있는 국가들로 아웃소싱함으로써 부가가치를 높일 수 있다. 그 대표적인 예가 바로 스마트폰이다. 애플의 아이폰은 한국(액정 디스플레이나 배터리 등), 대만(터치스크린), 일본(카메라 등) 등의 여러 국가에서 부품들이 만들어지고, 중국의 심천공장에서 조립되며 미국이 최종재를 마케팅하고 판매한다.

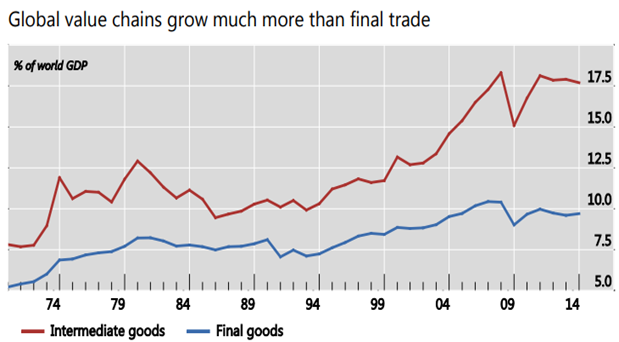

- 세계경제에서 글로벌 가치사슬이 보다 중요해진다면 세부부품을 수출입하는 중간재 무역이 확대될 수밖에 없으므로, 중간재 무역의 비중이 곧 GVC를 측정하는 대리변수라고 상정할 수 있다. 그리고 위 그림에서 볼 수 있듯이, 1990년대부터 중간재 무역은 최종재 무역보다 더 크게 성장했다. 이처럼 GVC가 확대되면 최종재뿐만 아니라 생산의 모든 단계에서 경쟁이 격화될 수밖에 없다. 그리고 이것은 인플레이션을 감소시키는 방향으로 작용한다. 따라서 GVC의 확대라는 글로벌 요인이 국내 인플레이션에 영향을 미치는 주요한 전달경로가 된다.

아래 그림은 GVC가 심화될수록, 글로벌 Slack이 국내 Slakc보다 국내 인플레이션에 더 심대한 영향을 미친다는 것을 입증한 실증분석 결과다. 방법론은 Auer, Borio and Filardo(2017)을 참고하라. 간단히 설명하면 수평축의 ITO는 GVC의 대용치인 중간재 무역비중이고, 수직축 RGF(Relative Global Factor)는 국내 인플레이션에 영향을 미치는 글로벌 GDP 갭과 국내 GDP 갭 간의 차이, 즉 글로벌 Slack의 상대적 중요도다. 이때 횡단면 데이터와 시계열 데이터를 갖고서 ITO로 RGF를 적절하게 회귀분석하면, 아래와 같은 결과가 도출된다. 따라서 GVC가 확대될수록 국내 인플레이션에 글로벌 요인이 더 큰 영향을 미침을 알 수 있다.

(2) 세계화가 인플레이션에 미치는 두 가지 효과 : Asymmetric Effect

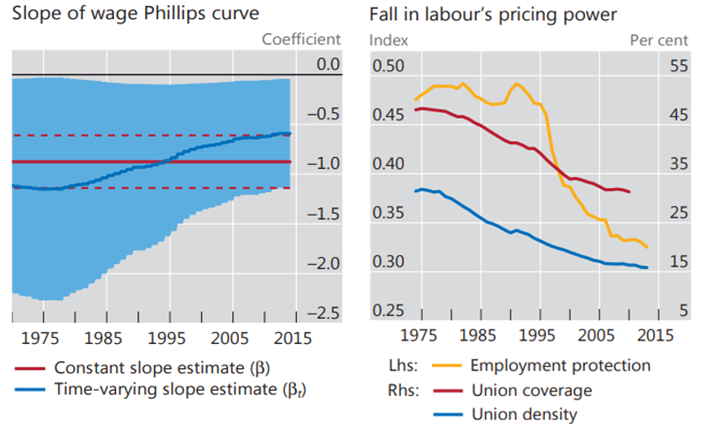

- 비대칭적 효과는 세계화로 인해 노동시장경쟁이 심화되고, 그에 따라 노동자의 교섭력이 약화되며 임금결정력도 저하되는 것이다. 이것은 신흥국보다는 선진국에서 두드러진다는 점에서 비대칭적이다. 이 효과를 직접적으로 실증하는 것은 어렵지만, BIS(2017)에 따르면, 정황을 포착할 수 있는 증거들이 있다. 먼저 아래 좌측 그림은 G7의 선진국의 데이터를 이용하여 임금 필립스곡선 기울기를 추정한 것으로, 1980년대부터 꾸준히 평탄해져온 것을 알 수 있다. 즉 실업이 줄어도 임금 자체가 크게 늘지 않는 상황이 지속된 것이다. 이에 영향을 미칠 수 있는 요인들이 아래 우측 그림의 고용보호와 노동조합의 결속력 약화다. 고용보호와 노동조합 조직률 및 단체협약 적용률 등은 노동자의 영향력을 나타내는 대표적인 지표들인데, 세계화가 진전된 1980년대부터 기조적으로 감소해왔다. 세계화가 노동자의 교섭력을 약화시키고, 이로부터 가격결정력을 저하시켰다면 임금상승이 억제될 수 있다.

- 요약하면 세계화로 인해 각 국의 경제는 국내 Slack보다는 글로벌 Slack에 더 민감해지게 되었고, 이런 상황에서 세계화가 가져오는 경쟁 심화, 글로벌 가치사실의 확대, 그리고 국내 노동시장의 교섭력 약화 등은 국내 임금과 물가를 하향 안정화하는 원인이 됐다. 이 사실들은 중앙은행의 통화정책에 시사하는 바가 크다. 중앙은행이 통화정책을 통해 영향을 미칠 수 있는 것은 글로벌 Slack이 아닌 국내 Slack에 국한된다. 그런데 점점 세계화가 심화되면서 국내 인플레이션이 국내 Slakc보다 글로벌 Slack에 더 많이 반응하게 된다면, 중앙은행의 물가통제력은 점점 약해지고 신뢰성이 저하될 수 있다.

3) 기술진보와 인플레이션

대다수의 경제학자들은 기술진보이 여러 면에서 인플레이션을 하향 안정화시켰다는 데 동의한다. 그리고 기술진보가 인플레이션에 영향을 미치는 효과는 세계화 또는 글로벌 가치사슬 심화가 인플레이션에 미치는 효과와 유사하다.

첫째, 기술진보는 생산성 향상, 즉 더 적은 생산요소로도 더 많은 산출물을 생산할 수 있게 만든다. 생산성 향상은 노동생산성을 높임으로써 단위노동비용(ULC)을 감소시킨다. 동시에 자본의 수익성을 높이기 때문에, 투자와 공급을 증대시키고 경쟁을 촉진시킴으로써 기존 기업들의 가격결정력을 약화시킨다.

둘째, 기술진보는 창조적 파괴를 촉진함으로써, 고품질의 상품을 창조하게 하지만 기존의 요소 및 상품수요를 감소시킨다. 대표적인 예로는 자동화 및 로봇시스템과 공유경제를 들 수 있다. 자동화시스템과 로봇기술은 비숙련 노동을 대체할 수 있기에 임금에 하방압력을 가한다. 또 공유경제는 유휴재화 및 자원을 활용하게 만드는데, 이는 신규공급을 늘리고 신규재화의 수요를 감소시키는 효과와 대등하므로 가격에 하방압력을 가한다. Zervas, Proserpio and Byers(2014)는 Airbnb가 텍사스 주의 호텔매출에 영향을 미치는 연구를 수행했다. 이때 Airbnb 등록이 10% 늘어날 때 호텔의 수입은 0.4% 감소했고, 호텔 호실의 공급이 10% 늘어날 때 수입은 2.8% 감소했다. 즉, Airbnb는 호텔 신규공급의 1/7의 효과를 내는 것이다. Airbnb의 엄청난 성장을 감안하면 호텔업계의 경쟁이 심화와 가격결정력 저하로 이어질 것이라 추론할 수 있다.

셋째, IT 기술과 같은 특정한 기술진보는 산업 전반에서 경쟁을 촉진하고 가격투명성을 증진시킨다. 이 연장선상에서 전자상거래의 출현, 그리고 유통혁신은 경쟁력 있는 온라인 업체를 탄생시켰고, 기존 기업들의 지리적 우위에 기초한 독점력을 해체시켰다. 이런 유형의 기술진보는 새로운 상품을 창출하는 것은 아니지만, 효율성을 증진시켜 비슷한 품질의 재화 가격을 저하시키는 데 기여한다. 이른바 Kliesen(2017)이 지적한 아마존 효과(Amazon Effect)다. 아마존을 비롯한 거대 온라인 소매업체들은 자동화된 WMS 시스템을 통해 비용을 줄이고, 제품가격을 인하시킴으로써 엄청난 고객을 확보했다. 그리고 이 가격경쟁력은 기존 소매업체들을 몰락시키거나, 이들로 하여금 제품가격을 인하시키도록 작용해왔다. 아래 그림에서 볼 수 있듯 미국 소매판매 중 전자상거래 비중은 꾸준히 높아져 온 반면, 글로벌 금융위기 이후 전자상거래 물품가격은 하락기조를 보이고 있다.

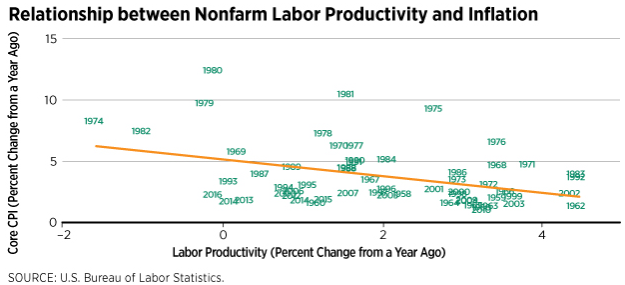

- 전술한 것을 요약해보면 기술진보는 디플레이션의 속성(Productivity Deflation)을 갖는다. 그리고 이는 글로벌 가치사슬의 효과와 매우 유사하다. 즉 기술진보는 경제 내의 생산성을 향상시킴으로써 기존의 제품을 보다 비용효율적으로 생산하게 만들고, 시장 내의 경쟁을 더욱 촉진하여 기업과 노동자의 가격결정력을 감소시킨다. 이 논리에 따라 미국의 노동 생산성과 (석유류 및 식품류를 제외한)근원 물가 간 상관관계를 구해보면, 다음 그림과 같이 분명한 음의 관계가 있음을 알 수 있다.

기술진보가 인플레이션에 미치는 효과를 두고 Charles Evans 시카고 연준 총재는, "우리는 기술이 충분히 파괴적임을 알고 있습니다. 기술은 기존의 성공적이었던 여러 비즈니스 모델들을 변화시키고 있습니다. 이런 상황에서 특정 경제주체들이 가격마진을 계속 유지할 수 있는지, 아니면 경쟁에서 추가적인 위협을 받고 있는지 물음을 던져야만 합니다. 그리고 이것은 인플레이션을 억제하는 저류(低流)가 될 수 있습니다"라고 말했다.

4) 인구학적 변천과 인플레이션

- 인구구조가 인플레이션에 미칠 수 있는 영향은 이론적으로는 논쟁적인 영역이지만, 일본의 인구고령화 경험으로부터 디플레이션이 나타날 수 있다는 우려가 제기되어 왔다.

(1) 인구고령화가 인플레이션을 유발하는 경로

- 인구고령화는 생애주기가설 경로를 거치며 인플레이션을 유발할 수 있다. 생애주기가설에 따르면 경제주체들은 청장년기까지 생산과 저축활동을 왕성하게 하고, 은퇴를 한 노년기부터는 저축한 자산을 허물어 주로 소비한다. 이때 경제의 인구구조에서 고령층이 많아지면 총생산보다는 총수요가 늘어나 물가가 상승압력을 받을 수 있다. 또한 생산가능인구의 감소는 노동시장에서 임금의 상승압력을 유발하고, 이는 공급측에서 비용이 상승하므로 추가적인 가격상승을 유발하게 된다.

(2) 인구고령화가 디플레이션을 유발하는 경로

그러나 인구고령화의 대표적인 지표인 노인부양비율과 인플레이션 간의 상관관계를 나타내면, 다음 그림에서 볼 수 있듯이 음의 상관이 나타난다. 물론 이는 역의 인과관계는 아니나, 인구고령화가 물가를 저하시키는 경로를 이론적으로 탐구해 볼 가치가 있다.

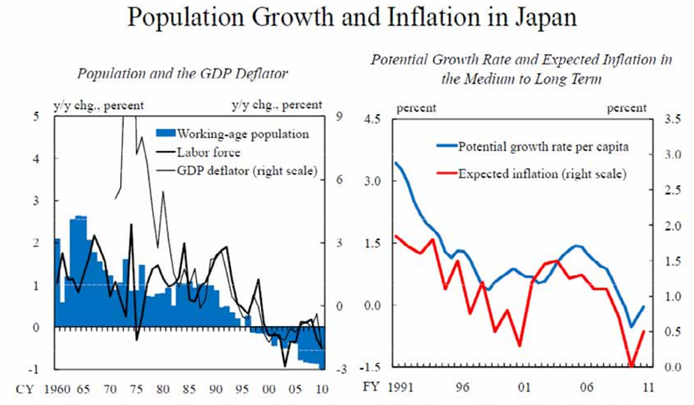

첫째, 기대의 자기실현적 경로다. Shirakawa(2012)는 일본의 장기침체와 디플레이션 역학을 설명하면서, 아래 그림처럼 잠재성장률 및 기대 인플레이션의 하락압력이 나타나기 시작한 시기가 생산가능인구의 감소시기와 거의 일치함을 보였다. 이에 급속한 고령화로 인해 장기 성장이 둔화될 것이란 기대가 형성되면, 실제 노동력이 감소하여 공급이 둔화되기 전부터 수요반응을 유발하는 행태변화로 이어진다는 것이다. 즉, 선제적으로 투자 및 저축 의사결정을 함으로써 수요가 항구적으로 감소하는 것이다. 그리고 결과적으로 인플레이션 하락압력으로 이어진다.

둘째, 인적자본 손실과 노동생산성 저하경로다. Fujita and Fujiwara (2015)는 두 가지 메커니즘을 고려한다. 첫째, 근로자들은 경험이 없는 채로 노동시장에 진입하지만, 경험을 축적하면서 인적자본(learning by doing)을 축적한다. 그리고 아래 추정된 인적자본의 동학처럼 노동자들은 은퇴 전에 가장 높은 인적자본을 보유한다. 둘째, 보통 숙련 노동자에게 체화된 인적자본은 산업이나 기업에 특화되어 있다. 그런데 인구고령화로 많은 사람들이 은퇴하기 시작하면 경제 내의 인적자본이 상당 부분 소실되면서 전반적인 노동생산성이 저하된다. 이 자체만으로 실질임금을 하락시키고 물가를 둔화시킨다. 또 은퇴한 고령층이 생계를 위해 새롭게 일자리를 구할 때는 보급형(entry-level) 직무로 유입되는 경향이 있는데 이는 젊은 근로자의 실질임금마저 저하시킬 수 있다.

셋째, 구조적 장기침체가설(Secular Stagnation) 경로다. 대공황기에 Hansen(1939)이 처음 제기했고, 대침체기에 Summers(2014)가 재조명한 구조적 장기침체가설에서는 인구고령화를 만성적 수요부진을 초래하는 구조적 요인으로 본다. 고령화가 진전되고 베이비붐 세대가 은퇴하면 점차 자본이 노동에 비해 풍부한 상황이 나타날 수 있다. 이는 자본의 한계생산성을 하락시켜 투자유인이 저하시킨다. 반면 기대여명의 장기화, 장수리스크의 부각 등은 예비적 저축동기에 기초해서 저축성향을 높일 유인이 된다. 이처럼 소비 및 투자가 감소하고, 저축이 늘어나면 자연히 인플레이션이 낮아지고, 실질균형금리가 하락압력을 받게 된다. 이런 상황에서는 중앙은행의 정책가용성이 소진되기 때문에 인플레이션 하락압력이 장기화될 수 있다.

넷째, 자산 포트폴리오 전환 경로다. 저출산 및 고령화에 따른 인구구조 감소는 총 인구 수 감소와 맞물리면서 주택과 같은 실물자산 수요를 줄이고 자산가격을 하락시킬 수 있다. 또 많은 선진국들은 연금저축 등을 해외금융자산에 투자하는 경향이 있는데, 고령화 진전 시 해외에 저축한 자금을 점차 회수하면서 실질환율이 절상되고 이에 따라 인플레이션 하락압력이 생길 수 있다.

지금까지의 논의를 종합해보면 중앙은행의 신뢰성 제고와 통화정책의 개선 등은 민간의 인플레이션 기대를 하향안정화하는 데 기여해왔다. 이것은 경제여건이 정상적이고, 중앙은행의 통제력이 유효하다면 긍정적인 효과를 발휘한다. 하지만 세계화와 기술진보, 인구 고령화 등은 모두 중앙은행이 통제할 수 없는 공급측 요인의 변화이며, 인플레이션의 장기적이고도 항구적인 하락으로 이어질 가능성이 있다. 즉, 필립스곡선의 기울기가 평탄해진 것은 중앙은행이 통제할 수 있는 수요측 문제가 아니라, 공급측 문제일 가능성이 있다는 것이다.

실물적 요인들이 인플레이션을 저하시키는 영향력이 강력하고, 또 앞으로도 유효할 것으로 예상된다면 중앙은행이 인플레이션을 통제할 수 있다는 믿음은 과대평가된 것일지도 모른다. 그리고 이 과신에 따른 정책행동은 중앙은행의 사명인 경제 안정화에 기여하기보다 반대로 잠재적인 취약성, 즉 금융불균형을 증폭시킬 우려도 상존한다.

미래는 디플레가 영원히 지속되는 세상이 될 수도 있을거같습니다

저도 개인적으로 인플레이션이 상당히 제약될 상황이 오리라 생각합니다. 디플레이션은 케인지안 경제학자들에겐 경제의 파국과 같지만, 오스트리안 경제학자들에겐 왜곡된 경제가 최적의 효율로 돌아가는 과정이라 보기 때문에 학파별로 상당히 논쟁이 되는 부분이죠.

저조차도 케인지안 경제학을 주로 공부하기도 했고 현대사회의 대부분의 사람들이 디플레이션을 우려할 것이라 생각해서 그런지, 조금은 걱정의 눈빛으로 대비하고 있어야 겠어요!

jaengu님 읽어주셔서 감사합니다!