2024/5/3(금)역사단편37-이두(13)평양과 패수는 한 몸이다.

'平壤(평양)'이 '浿水(패수)'와 한몸이라는 것을 이해하기 위해

정리를 시작한다.

朝鮮史硏究草 (조선사연구초)의

'상고사 이두문해석법'에 근거하여 정리한다.

그동안 조각조각 정리했던 이두문해석 내용을 연결시킨다.

역사책이나 강의에서 아래 단어를 접하게 될 것이다.

(?)표를 붙이는 이유는 '확인'하지 못했기 때문이다.

기존 학계가 '비정'한 장소이다.

忽(홀)이 곧 '골(골짜기)'임을 알 수 있는 예

彌鄒忽(미추홀): 인천부근?

述爾忽(술이홀): 수리홀?

比列忽(비열홀): 함경남도 안변?, 신라

冬比忽(동비홀): 경기도 개성?, 고구려

지명에 '홀'이 있다면 그곳은 '골짜기' 옆이어야 한다.

<참조>

’산’기수리 山기수리 : ‘산기슭’의 방언이다.

출처:https://wordrow.kr/

波衣(파의)가 ‘바위’의 이두문인지를 알 수 있는 예

租波衣(조파의): 황해도 봉산?, 고구려

仇斯波衣(구사파의): 경기도 동성현?, 고구려

別史波衣(별사파의): 경기도 통진현?, 고구려

'홀'의 경우와 마찬가지로

'파의'가 들어간 지명의 위치를 비정할때 '바위'가 많은 곳이어야 한다는

단재의 해석이다.

忽次(홀차)가 ‘고지’ 즉 半島(반도)임을 알수 있는 예

甲比忽次(가비홀차)

要隱忽次(요은홀차) : 강원도 양구?, 고구려)

古斯也忽次(고사야홀차) : 경기도 장단> 고구려

<<출처: 三國史記 37, 地理志>>

홀차가 고지라면 '반도'이니 바닷가에 있다는 뜻이다.

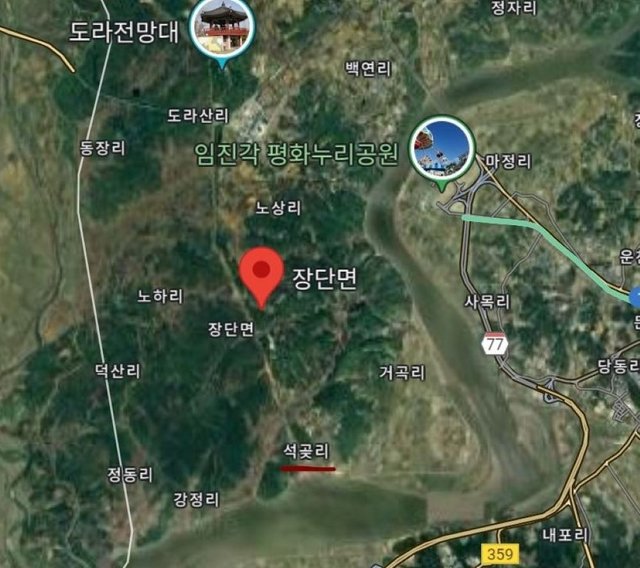

지명중에서 '고사야홀차'의 위치로 비정된 경기도 장단의 위치를 보자.

'석곶리'라는 곳도 있다.

비정한 위치가 맞다면 '고사야홀차'의 '홀차'는

半島(반도), 곶, 고지 가 맞다.

彌知(미지)는 ‘수변’의 뜻이다.

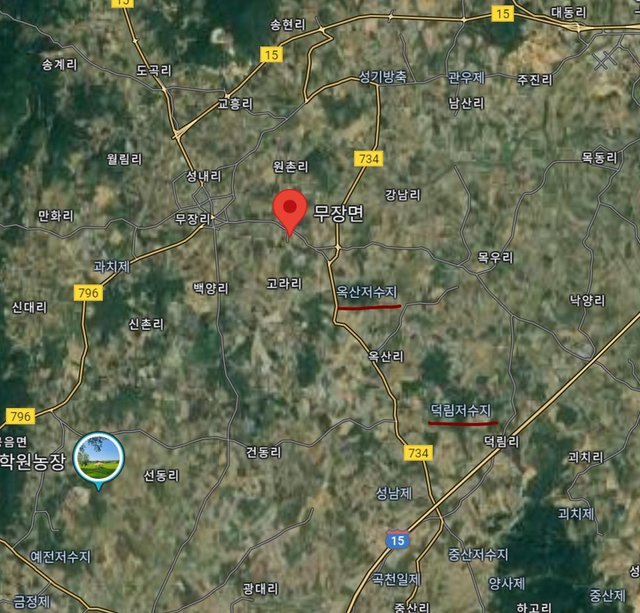

松彌知(송미지) : 전북 고창군 무장면?

古馬彌知(고마미지) : 전라도 수령현? 백제

武冬彌知(무동미지) : 경북 의성?)

彌知(미지)가 수변이라면,

마찬가지로 물가에 있어야 한다.

현재까지 비정된 위치가 설득력이 있을까?

전북 고창의 무장면이라는 곳인데, 주변에 저수지가 많다.

어느정도 타당성이 있어 보인다.

차이나 지역이나 한반도에 있던 나라들이 지명을 정할때

'강, 산, 바다, 계곡'등 그 지역을 설명할만한 변치않을(?) 대상을

포함시켰다. 그점을 이해하고 기억해야 한다.

다시 <연구초>의 내용을 살펴보자

‘松’의 古語는 「부스」 곧 ‘夫斯(부사,부스)’

‘松山(송산)’의 古號: 夫斯逹(부사대)

‘松峴(송현)’의 古號: 夫斯波衣(부사파의): 평안도 중화군 송현현, 고구려?)

‘松嶽(송악)’의 古號: 扶斯岬(부사갑)

‘非(비) 와 ’俳(배)’ 는 古音에 「우」임이 명백하다.

‘非西(비서)’와 阿斯(아사)는 音이 가깝다.

‘北扶餘(북부여)’의 옛이름이 助利非西(조리비서)

‘哈爾賓(하얼빈)’의 옛이름이 非西岬(비서갑)

옛이름에 모두 '비서'가 포함되어 있다는 점에 주목하자.

'非西(비서)'는 '(아닐비+서쪽 서)'로 한자뜻으로는 어색하다.

'이두문'임을 알 수 있다.

'岬(갑)'은 산이 줄지어 있는 모양 즉 '산허리'를 말한다.

앞글자는 음+뒷글자는 뜻을 적용시킨 것으로 보인다.

解夫婁(해부루)는 哈爾賓(하얼빈)에서 동쪽으로 옮겨서 東扶餘

解慕漱(해모수)는 哈爾賓(하얼빈)에서 崛起(굴기)하여 北扶餘가 되었다.

阿斯達(아사달)은 곧 非西岬(비서갑)

현 哈爾賓(하얼빈)의 完達山(완달산)이 그 遺地(유지)가 될 것이다.

동부여니 북부여니 하는 것은 어떤 기준점이 필요하다는 점에 착안하고

지명의 이두문을 분석하여 고조선의 수도에 대한 결론을 내고 있다.

최근에

'최춘태'가 갑골음에 대한 음운학 연구를 통해 해석을 시도하고 있는데

고무적인 일이다.

<연구초>를 계속 읽어보자.

같은 이름을 다른 글자로 적은 것이 가장 복잡한것이 2개 있는데

그중 하나가 '라'이다.

沙羅(사라)⇔ 沙良(사량,사양)

加瑟羅(가슬라)⇔ 加西良(가서량,양)

平壤(평양)⇔ 平穰(평양)·平那(평나)·百牙(백아)·樂浪(낙랑)·樂良(낙양)

安羅(안라)⇔ 安邪(안아:변한의 소국)

邁羅(매라)⇔ 邁盧(매로)

新羅(신라)⇔ 斯盧(사로)

順那(순나:고구려 다섯부족의 하나?)·涓那(연나) 등이

⇔順奴(순노)·涓奴(연노)또는

⇔順婁(순누,순루)·涓婁(읍루)

처럼 변하는 이유가 무엇인가?

언뜻 이해되지 않는 기록들에 대한

논리적인 해석을 제시하고 있다.

(三國史記)에

「故國壤一名故國川」(고국양일명 고국천)⇔ ‘壤(양)’이 ‘川(내⇒라)’

「素那一名金川」(소나 일명 금천) ⇔ 那(나) 가 ‘川(내⇒라)’

沸流奴 一名 沸流川(비류노 일명 비류천)⇔ 奴(노) 가 ‘川(내⇒라)’

壤(양), 那(내), 奴(노) 가 전부 '내를 의미하는 '川'이라고 적혀있다.

단재가 독단적인 이두문 해석을 하는 것이 아님이 입증된다.

川(내) 는 우리말로 ‘라’이니 壤(양),那(나),奴(노)가 전부 ‘라’임을 알게된다.

다음은 발음상의 의문에 대해 해명하는 부분이다.

穰(양)·壤(양) 이 어찌 「라」가 되는가?

訓民正音에 「△如穰字初發聲:△여양자초발성」

즉, 穰(양)의 첫음 이라고 기록되어 있다.

그런데 「△」은 消滅(소멸)된 음이다. 이것에 대한 기록을 보면

《老乞大》·《朴通事諺解:박통사언해》에서

북경어의 「日: Rì」을 「△」로 발음한다고 기록했다.

결국, △ 은 ‘ㄹ’와 비슷한 음이라는 이야기다.

<연구초>의 기록에 살을 붙이면 아래와 같다.

穰(줄 기양)의 전체소리는 랑에 비슷한 ‘riaŋ’으로 발음

故國壤一名故國川」에서 양이 ‘내이고 내는 ‘라’임을 알았으므로

平穰(평양)은 ‘펴 △ㅏ’ 가 되고 발음은 ‘펴르아, 펴라’가 된다.

<참조>

‘도랑’의 방언이 '도라'인 것을 보면, ‘랑’과 ‘라’가 혼용됨을 알 수 있다.

다시, <연구초>를 읽어보면

음으로 써서 平穰(평양:줄기 양))·平壤(평양)·百牙(백아)

앞은 뜻(=편안함), 뒤는 음으로 써서 樂浪(낙랑)·樂良(낙양)

앞은 음으로, 뒤는 뜻(강,내)으로 써서 浿河(패하)·浿江(패강)·浿水(패수)로 적었다.

「펴라」가 ‘강’의 이름이면서 동시에 ‘지명’이 되는가?

공주의 「버드내」가 ‘물이름’ 이지만 그 수변의 ‘역이름’도 「버드내」요,

청주의 「까치내」가 水名이지만 그 수변의 ‘마을이름’도 「까치내」가 되는 것이 증거다.

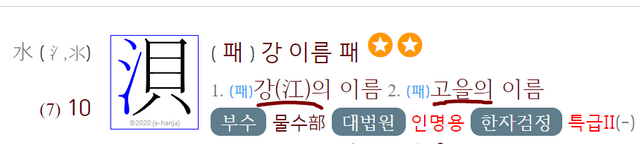

단재의 주장을 검토하기위해,

浿(패)라는 글자를 검색해보자.

'패'에는 강이름라는 뜻 외에 '고을의 이름'이라고 나와있다.

물이름과 마을이름이 같아지는 것을 보여준다.

이제 마지막 정리가 남았다.

《三國志》에 「句麗作國好傍大水而居」:큰 물가에 나라를 세우는것이 조선인의 습속이라고 적었다.

羅(라)·良(량)·盧(로)·奴(노) 라는 지명이 있는 이유인데,

나라의 명칭이 ‘나루(津渡)’에서 시작하기 때문이다.

결론은 간단하고 명백하다.

平壤(평양)과 浿水(패수)는 이와 같이 분리될 수 없는 관계다!!

이것을 모르면,

(1) 順庵(순암) 안정복 선생: 浿水(패수)를 大同江(대동강)으로 잡고,

衛滿(위만)의 平壤(평양)을 5백리 떨어진 한양이라고 판단

白鳥庫吉(백조고길:시라토리 구라키치)은 평양을 현재의 平壤(평양)으로 잡고,

衛滿(위만)이 건넌 浿水(패수)를 鴨綠江(압록강) 下半部(하반부)라고 착각

「펴라」라는 이름이 이두문의 平壤·浿水 로 된다는 것을 모른 까닭이다!!!

이건 정말 충격적인 결론이다.

패수는 평양에서 어디 수백리 떨어진 곳이라고 배웠는데...

이미 백년전에 신채호선생이 이렇게 비판적이고 상호비교적인 사료해석을 통해

입증을 했는데 왜 아직도 우리는 엉뚱한 것을 배우고 있는가?

Thank you, friend!

I'm @steem.history, who is steem witness.

Thank you for witnessvoting for me.

please click it!

(Go to https://steemit.com/~witnesses and type fbslo at the bottom of the page)

The weight is reduced because of the lack of Voting Power. If you vote for me as a witness, you can get my little vote.